この記事は薬学生さん向けの記事です。

医療事務さんや薬剤師さんは以下の記事をご覧ください。

医療事務さん/薬剤師さん向け→確実に理解しておきたい「変更調剤」(全3回/①先発品記載の場合)

変更調剤とは

「変更調剤」と聞いて、ピンとくるでしょうか。

世の中には何万種類もの薬が溢れています。

先発品医薬品、後発品(ジェネリック)医薬品、その中でもメーカーが異なったり、剤形(普通錠・口腔内崩壊錠など)が異なったり・・・

「変更調剤」とは処方箋に記載された薬を、先発品⇔後発品や、別の規格・剤形等に変更して調剤することを言います。

薬局が全ての薬を取り揃える事はスペース的にも金額的にも到底できることではありません。

そのため、その薬局が採用している薬(採用薬)に変更してお渡ししています。

つまり、変更調剤は日常的にほとんど全ての処方箋で行われます。

大学の実習前の講義では、この「変更調剤」について詳しく解説する事はないと思います。

今までの実習生に尋ねてみても、「変更調剤のルールは大学では習いませんでした。」という回答ばかりでした。

しかし、この「変更調剤」がわからなければ処方箋を見た時に、何の薬を調剤すれば良いかが分からなくなってしまいます。

「処方箋入力された薬をその通りに調剤する」のと、「正しいのかどうか理解・判断して調剤をする(場合によっては入力の誤りに気付く)」のとでは意味合いも異なってきます。

実習先によっては、この変更調剤を明確に教えてくれなかったり、薬剤師の先生も曖昧だったりします。

しかし、この変更調剤を誤ってしまうと「本当は疑義照会が必要だったのに・・・」というミスになってしまいます。

実習の際に、他の薬剤師の先生と同じように理解・判断できれば、実習の質も格段に上がりますのでしっかりと理解しておきましょう。

処方箋の記載について

では、実際の処方箋にはどのように記載されてくるでしょうか。

大学でも模擬処方箋等を用いて、学んでいることと思いますが、有名な解熱鎮痛剤のロキソニン錠を例に見てみましょう。

実際の処方箋では以下の3パターンで記載されてきます。

①先発品医薬品(商品名):ロキソニン錠60mg

②後発品医薬品:ロキソプロフェン錠60mg「メーカー名」

③一般名:【般】ロキソプロフェンナトリウム錠60mg

最近は一般名処方で記載する病院も増えています。

なぜなら、一般名処方で処方箋を発行すると、病院はお金をプラスで貰えるからです。(一般名処方加算)

変更調剤の前提ルール

剤形:普通錠、口腔内崩壊錠、カプセル、散剤、液剤など

規格:1mg、2mg、3mgなど

◆前提として、患者さんに「適切な説明(パンフレットを用いる等)をし、同意を得る」必要があります。

◆基本的に後発品の方が値段が安くなります。(薬によっては高くなるものもありますが、数は少ないです。)

→値段が高くなる場合は変更調剤に制限が付く場合があります。(後ほど解説いたします。)

◆医師が変更不可欄に✔及び、署名をしっかりと行っている場合は変更できません。

どうしても変更が必要な場合は、医師に疑義照会を行う必要があります。

変更調剤のパターン

さて、処方箋の記載は3パターンあると上述いたしましたが、そこから変更調剤を考えていきましょう。

①先発品記載からの変更

②後発品記載からの変更

③一般名処方記載からの変更

今回は【①先発品で記載の場合】を徹底解説いたします。

①先発品で記載の場合

この場合は (1)先発品→先発品 (2)先発品→後発品 への変更が考えられます。

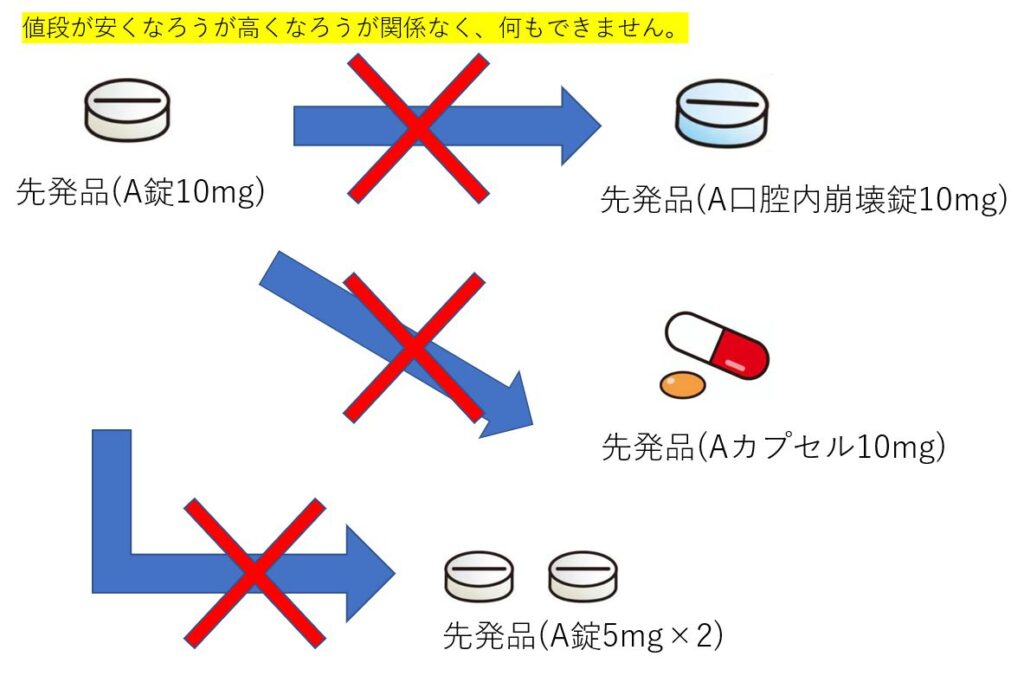

(1)先発品→先発品

◆このパターンは何もできないと考えてください。(何もできない原則)

変更するには、医師へ疑義照会をする必要があります。

変更をする理由としては、以下の例があります。

◎患者さんが大きい錠剤が飲み込みづらいので、別の剤形や規格に変更したい。

◎在庫が無く、その場でのお渡しが出来ないため、患者さんに同意を得た上で別の剤形や規格に変更する必要がある。

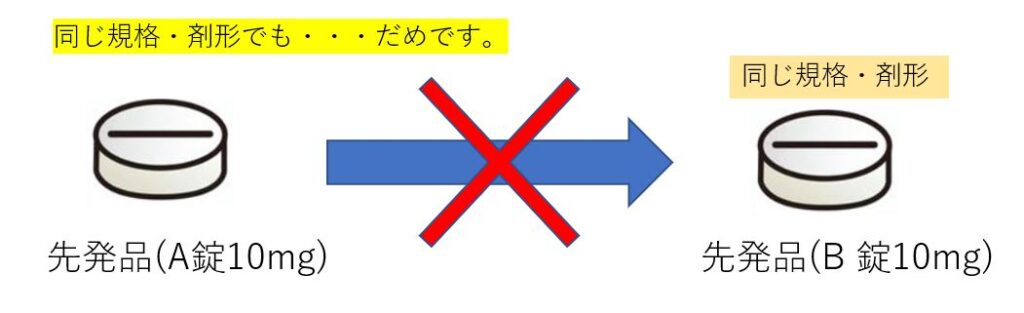

◆同じ剤形でも先発品が二つ存在するものもあります。(リフレックス錠とレメロン錠、ルボックス錠とデプロメール錠など)

剤形が同じ場合でも、 何もできない原則から先発品から先発品への変更は不可です。

(2)先発品→後発品医薬品

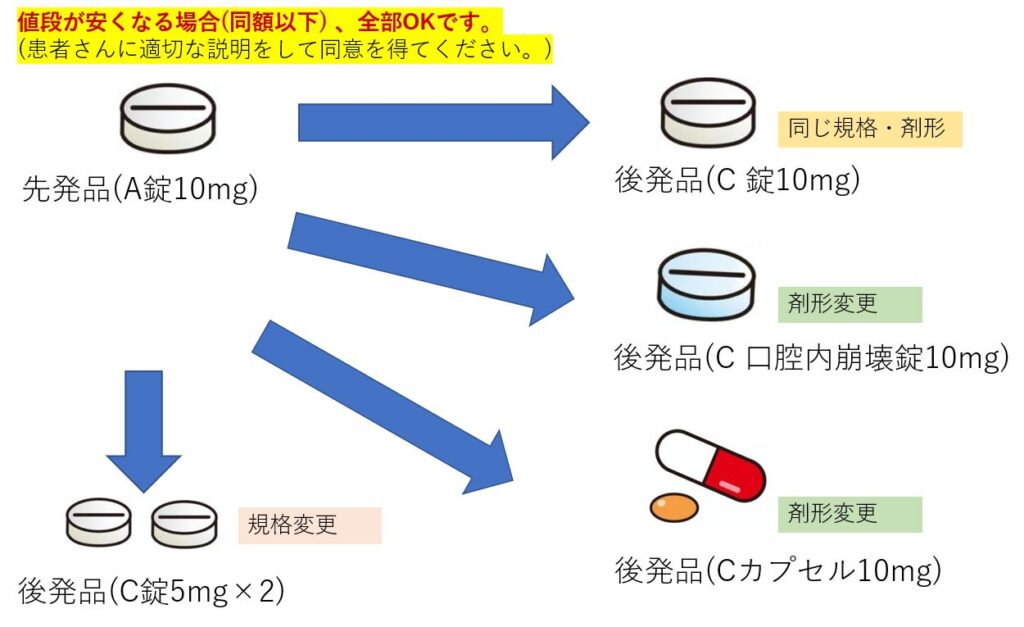

【値段が安くなる場合(同額以下)】

◆このパターンでは割と自由度が高いです。

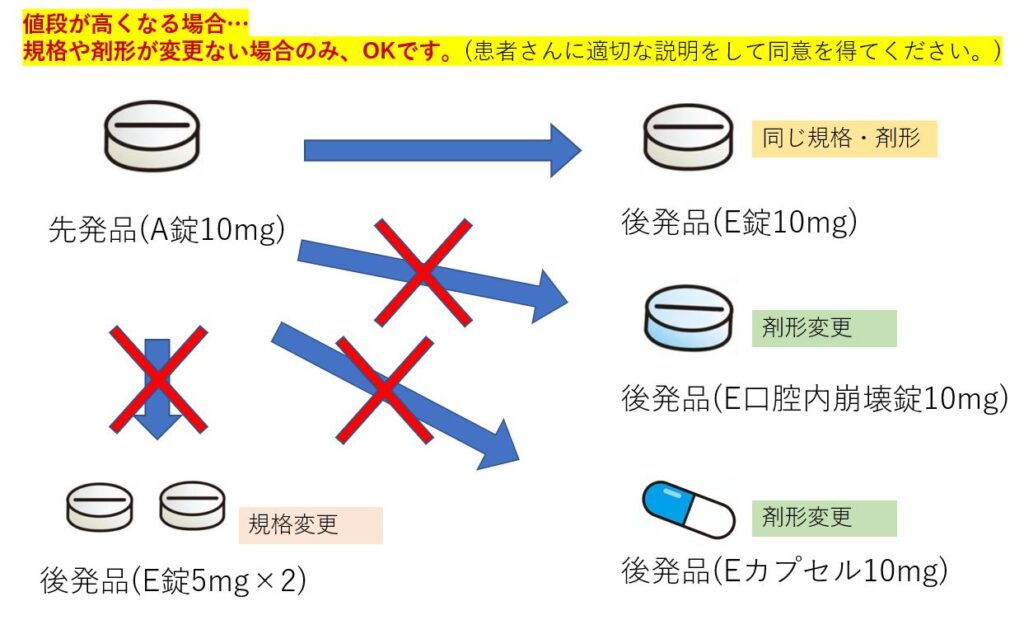

【値段が高くなる場合】

◆値段が高くなる場合は少しだけ制限がありますので注意しましょう。

さいごに。

いかがでしたでしょうか?

先発品から後発品の変更は、自由度が非常に高いです。

先発品は医師の書いた通りにしかお渡しすることができませんが、後発品は薬局薬剤師が採用医薬品を選定することができます。

患者さんが飲みやすいような剤形や、安定性が向上した製品を提案することができ、薬局薬剤師の本領を発揮できる分野です。

しっかりと理解をして、目の前の患者さんにベストな選択・提案をすることが薬局薬剤師の務めです。

次回は【②後発品記載からの変更】を解説いたします。